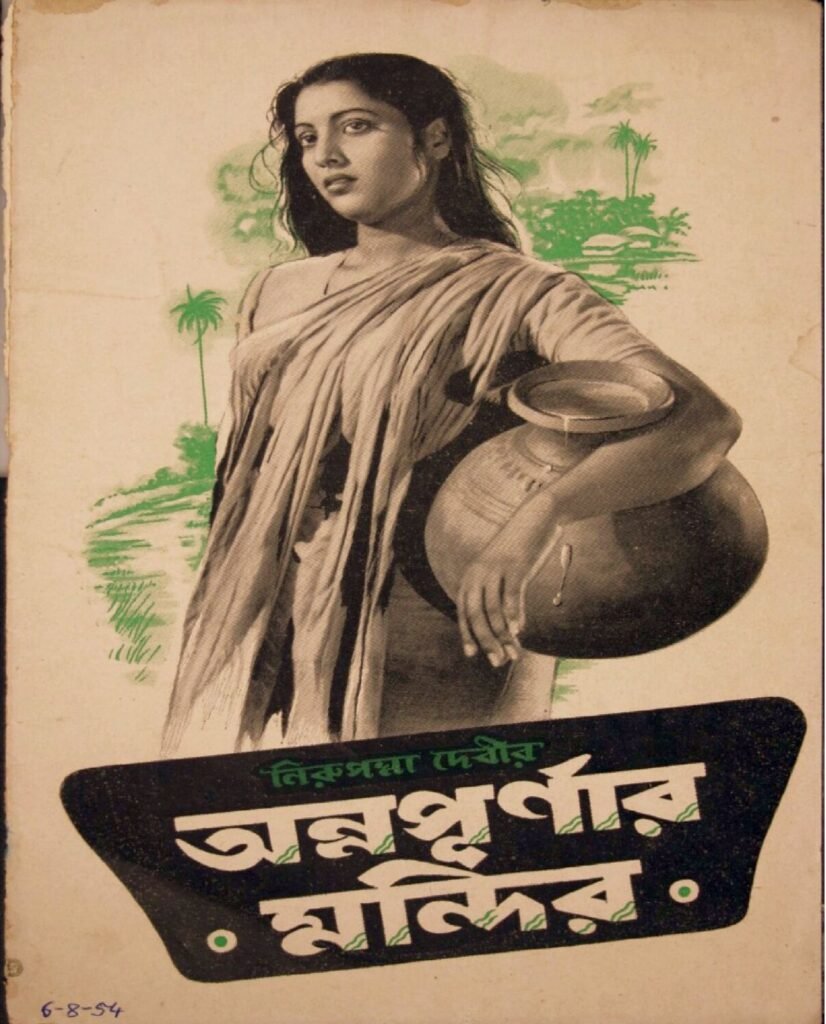

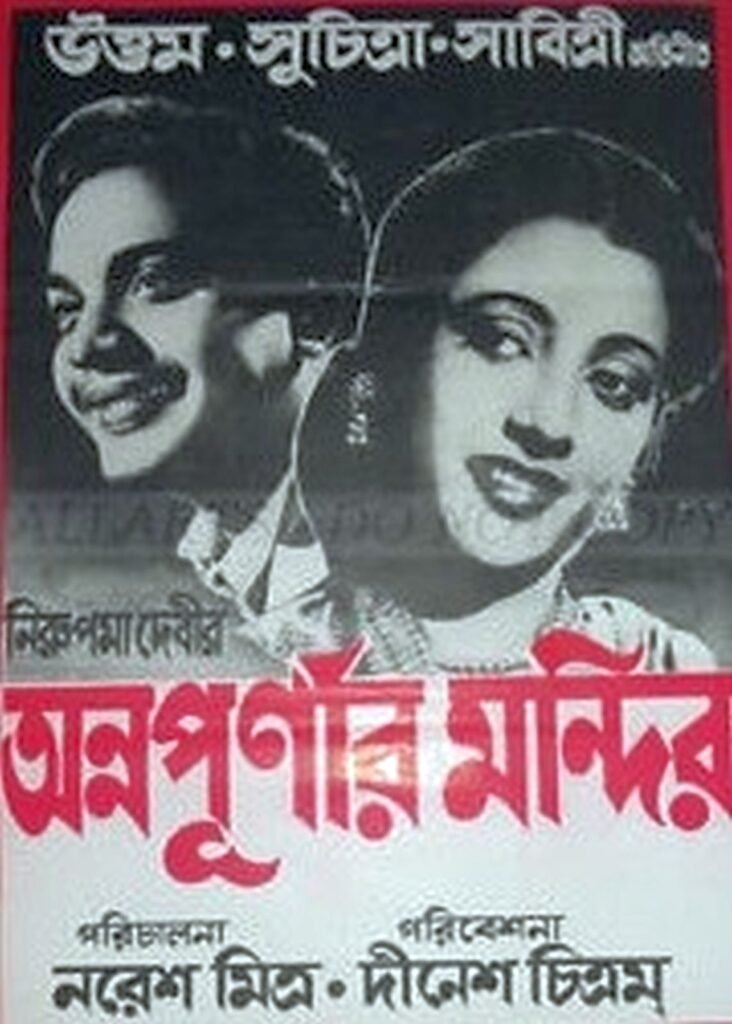

“অন্নপূর্ণার মন্দির” একটি শ্রেষ্ঠ বাংলা সামাজিক চলচ্চিত্র, যা ১৯৫৪ সালে মুক্তি পায়। সিনেমাটি প্রখ্যাত লেখিকা নিরুপমা দেবী-র সমান শিরোনামের উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এবং পরিচালনা করেন প্রখ্যাত পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র। সিনেমাটি মুক্তি পায় ৬ আগস্ট ১৯৫৪ সালে, চিত্রমন্দির ব্যানারে।

অন্নপূর্ণার মন্দির চলচ্চিত্র

পুরস্কার ও স্বীকৃতি:

এই চলচ্চিত্রটি ১৯৫৪ সালের ২য় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সম্মানিত হয় এবং “Certificate of Merit for Best Feature Film in Bengali” বিভাগে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে বিশেষ স্বীকৃতি পায়। এটি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়।

মূল কাহিনি সারাংশ:

চলচ্চিত্রটি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার ও সমাজের কুসংস্কার-জর্জরিত বাস্তবতার এক হৃদয়বিদারক চিত্র তুলে ধরে।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (অভিনয়ে নরেশচন্দ্র মিত্র) নামের এক গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রধান, যার পরিবারে রয়েছে তার স্ত্রী (শোভা সেন), বড় মেয়ে সতী (সুচিত্রা সেন), ছোট মেয়ে সাবিত্রী (সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়), বড় ছেলে (অনুপ কুমার), এবং ছোট ছেলে (মাস্টার বাবুয়া)।

গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবারের যুবক বিশ্বেশ্বর মৈত্র ওরফে বিশু (উত্তম কুমার) এই পরিবারকে নানা ভাবে সাহায্য করেন, যদিও তিনি সতীকে বিয়ে করতে রাজি নন। তাঁর মাসিমা (মলিনা দেবী) সতীকে পছন্দ করেন এবং বিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

পরবর্তীতে, রামশঙ্করের মৃত্যু হলে পরিবার অর্থকষ্টে পড়ে। সতী আত্মসম্মানের জন্য বিশুর অর্থসাহায্য প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু জীবন চালাতে গিয়ে জমিদারের প্রস্তাবে অপমানিত হয়। দুঃখে সে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পূর্বে সে বিশুকে একটি চিঠি লেখে, যেখানে সবকিছু জানায়।

বিশু নিজেকে সতীর মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করে এবং পরিবারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। সে সাবিত্রীকে বিয়ে করে এবং তার মাসিমার উদ্যোগে গ্রামে সতীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি অন্নপূর্ণার মন্দির স্থাপন করে।

অভিনয় শিল্পীরা:

এই চলচ্চিত্রে যাঁরা অনবদ্য অভিনয় করেছেন:

- সুচিত্রা সেন – সতী

- উত্তম কুমার – বিশ্বেশ্বর (বিশু)

- সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় – সাবিত্রী

- অনুপ কুমার – সতীর দাদা

- তুলসী চক্রবর্তী – পার্শ্বচরিত্রে

- মলিনা দেবী – বিশুর মাসিমা

- শোভা সেন – রামশঙ্করের স্ত্রী

- অমর বসু, গোবিন্দ রায়, মিহির ভট্টাচার্য, নিভাননী দেবী, মিতা চট্টোপাধ্যায়, তারা ভাদুড়ী, মাস্টার বাবুয়া – অন্যান্য সহশিল্পী

️ নির্মাণ ও কারিগরি তথ্য:

- প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান: চিত্রমন্দির

- প্রযোজক: নরেশচন্দ্র মিত্র, গোবিন্দ রায়

- চিত্রনাট্য ও পরিচালনা: নরেশচন্দ্র মিত্র

- কাহিনি: নিরুপমা দেবী

- চিত্রগ্রহণ: বিশু চক্রবর্তী

- শিল্প নির্দেশনা: সুনীল সরকার

- শব্দগ্রহণ: জে. ডি. ইরানী

- সম্পাদনা: রবীন দাস

রূপান্তরযোগ্য থিম ও সমাজ-বার্তা:

“অন্নপূর্ণার মন্দির” কেবল একটি পারিবারিক নাটক নয়; এটি একটি সমাজ-সচেতনতামূলক প্রতিবাদী চিত্র। নিচে চলচ্চিত্রের মূল বিষয়বস্তু ও বার্তাগুলো তুলে ধরা হলো:

১। নারীর আত্মসম্মান ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম

সতী চরিত্রটি মধ্যবিত্ত নারীসমাজের প্রতীক, যিনি আত্মসম্মান ধরে রাখতে গিয়ে নিজের জীবন ত্যাগ করেন। বিশুর সাহায্য ফিরিয়ে দেওয়া, জমিদারের কুপ্রস্তাবে লজ্জিত হওয়া এবং শেষে আত্মহননের সিদ্ধান্ত – এ সব কিছুই এক নারীর বেদনার ইতিহাস। এই দৃশ্যগুলো নারীর জীবনে পিতৃতন্ত্রের যন্ত্রণাদায়ক উপস্থিতিকে নগ্ন করে তুলে ধরে।

২। বিধবা নারী ও সমাজের অবজ্ঞা

বড় মেয়ের বিবাহ একটি বয়স্ক ব্যক্তির সাথে কেবল যৌতুকের বিনিময়ে হওয়া এবং তার বিধবা হয়ে ফিরে আসা — এই দুইটি উপাদান তৎকালীন সমাজে বিধবা নারীর প্রতি সহানুভূতির অভাব এবং সামাজিক নৃশংসতা তুলে ধরে।

৩। বিত্তবান বনাম অভাবী সম্পর্কের জটিলতা

বিশু ও সতীর সম্পর্কটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী অসম। বিশুর পক্ষ থেকে সহানুভূতি থাকলেও তার সিদ্ধান্তের দ্বিধা এবং সহানুভূতির মাঝের দোটানা বাস্তবতার ছায়া ফেলে।

৪। ধর্ম ও নারী-স্মৃতির মিলন

শেষ দৃশ্যে সতীর স্মৃতিতে একটি মন্দির নির্মাণ আসলে এক প্রকার নারীর আত্মত্যাগকে ধর্মীয় মর্যাদা প্রদান। এটি নারী-আত্মবলিদানের উপর সমাজের শ্রদ্ধা প্রকাশের ইঙ্গিত করে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রশ্ন তোলে—নারীর জীবদ্দশায় কি সমাজ তার সম্মান রক্ষা করেছিল?

দর্শক প্রতিক্রিয়া ও সমকালীন মূল্যায়ন:

১৯৫৪ সালে চলচ্চিত্রটি মুক্তি পাওয়ার পর সমালোচক ও দর্শক মহলে ব্যাপক প্রশংসা পায়। বিশেষ করে সুচিত্রা সেনের অভিনয় ও অল্প সংলাপেও তার আবেগপ্রবণ অভিব্যক্তি দর্শকদের মুগ্ধ করে।

উত্তম কুমারের চরিত্র বিশু সাধারণত তার রোমান্টিক ইমেজ থেকে ভিন্ন, এক গভীর, দ্বিধাগ্রস্ত, আত্মগ্লানিতে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে ফুটে উঠেছে।

এই চলচ্চিত্রে ক্যামেরার কাজ ও আবহসংগীতও বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়, বিশেষ করে শেষ দৃশ্যের আবেগঘন চিত্রায়ন ও অন্নপূর্ণা মন্দির নির্মাণের প্রতীকী তাৎপর্য।

উপন্যাস বনাম চলচ্চিত্র: তুলনামূলক আলোচনা

নিরুপমা দেবীর উপন্যাসটি মূলত নারীর অবস্থান, আত্মসম্মান এবং সমাজের নির্মমতা নিয়ে একটি ব্যতিক্রমী সাহিত্যকর্ম। পরিচালক নরেশ মিত্র উপন্যাসের মূল আত্মা অক্ষুণ্ণ রেখে পর্দায় জীবন্ত করে তোলেন। তবে কিছু ভিজ্যুয়াল উপস্থাপন ও দৃশ্য-পরিবর্ধন চলচ্চিত্র মাধ্যমের উপযোগে পরিবর্তিত হয়েছে।

উপন্যাসে সতীর অন্তর্মন, দারিদ্র্যর ভিতরের লড়াই এবং আত্মসম্মানবোধ কিছুটা বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হলেও চলচ্চিত্রে তা সংলাপ ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

️ কিছু দুর্লভ প্রেক্ষাপট ও তথ্য:

- এই চলচ্চিত্রে উত্তম-সুচিত্রার যুগল রসায়ন তখনও পূর্ণতা পায়নি, কিন্তু তাদের অভিনয়ে মানসিক টানাপোড়েন দারুণভাবে ফুটে ওঠে।

- ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের “নারী কেন্দ্রিক ট্র্যাজেডি” সিনেমা খুব বেশি দেখা যায়নি। এটি সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রগতিশীল ছিল।

- পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র নিজেই এই ছবিতে রামশঙ্করের চরিত্রে অভিনয় করেন—পরিচালক-অভিনেতা হিসাবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

- সিনেমার কালার ছিল সাদাকালো, কিন্তু মানসিক রঙিনতা ও আবেগ ছিল তীব্র ও হৃদয়ছোঁয়া।

️ সময়কে অতিক্রম করে যাওয়া এক সামাজিক কাব্য

“অন্নপূর্ণার মন্দির” শুধু একটি চলচ্চিত্র নয়, এটি ছিল তৎকালীন সমাজের মুখে একটি আয়না—যেখানে নারীর জীবনসংগ্রাম, আত্মমর্যাদা ও ত্যাগ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সতীর আত্মাহুতি, বিশুর অনুশোচনা, সাবিত্রীকে গ্রহণ এবং শেষে একটি মন্দির নির্মাণ – এই প্রতিটি ধাপ সামাজিক পরিবর্তনের এক প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।

এই চলচ্চিত্রে নারীকে শুধুই করুণা করার বস্তু হিসেবে দেখানো হয়নি, বরং তাঁর ত্যাগ, আত্মসচেতনতা ও নৈতিক দৃঢ়তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে। এটি ১৯৫০-এর দশকের প্রেক্ষাপটে একটি সাহসী ও অগ্রগামী বার্তা ছিল।

সিনেমা ও সাহিত্যের যুগলবন্দি

নিরুপমা দেবীর সাহিত্য থেকে উঠে আসা এই চলচ্চিত্র এক অনন্য দৃষ্টান্ত যে কীভাবে সাহিত্য ও চলচ্চিত্র একে অপরকে সমৃদ্ধ করতে পারে। উপন্যাসের অন্তর্দৃষ্টি এবং চলচ্চিত্রের দৃশ্যমান ব্যঞ্জনা — এই দুয়ের মেলবন্ধনে “অন্নপূর্ণার মন্দির” হয়ে উঠেছে একটি কালজয়ী শিল্পকর্ম।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা

আজকের দিনে এসেও আমরা যখন পিতৃতন্ত্র, নারীর সামাজিক নিরাপত্তা, আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে বিতর্ক করি—তখন “অন্নপূর্ণার মন্দির”-এর মতো একটি ৭০ বছরের পুরনো চলচ্চিত্র আমাদের চিন্তাকে নাড়া দেয়। সতীর আত্মহত্যা আমাদের জাগিয়ে তোলে—নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের বাস্তবতা।

এই চলচ্চিত্র আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে,

❝ সহানুভূতির দান নয়, নারীর প্রাপ্য সম্মানই সমাজের প্রকৃত ধর্ম হওয়া উচিত। ❞

️ ঐতিহাসিক গুরুত্ব

- এটি ছিল বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে নারীকেন্দ্রিক সামাজিক ট্র্যাজেডির অন্যতম সফল প্রয়াস।

- ১৯৫৪ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত এই সিনেমা বাংলা চলচ্চিত্রে সাহিত্যনির্ভর সংবেদনশীল সিনেমার পথিকৃৎ।

- সুচিত্রা সেনের অভিনয়জীবনের শুরুতে এই চলচ্চিত্রটি তাঁর অভিনয়-গভীরতার ইঙ্গিত দিয়েছিল।

“অন্নপূর্ণার মন্দির” চলচ্চিত্রটি যেন একটি মন্দিরই, যেখানে প্রতিটি চরিত্র একটি দেবতাস্বরূপ প্রতীক। সতী সেখানে নারীত্বের আত্মসম্মান, বিশু অনুশোচনার প্রতিমূর্তি, এবং সিনেমার শেষ দৃশ্য—সমাজের নতুন পথের প্রতীক। এটি একটি চলচ্চিত্র, যা একদিকে যন্ত্রণার কথা বলে, আবার অন্যদিকে আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়।