Table of Contents

Toggle১. প্রাক-গিরিশচন্দ্র যুগ: সূচনা ও প্রস্তুতি

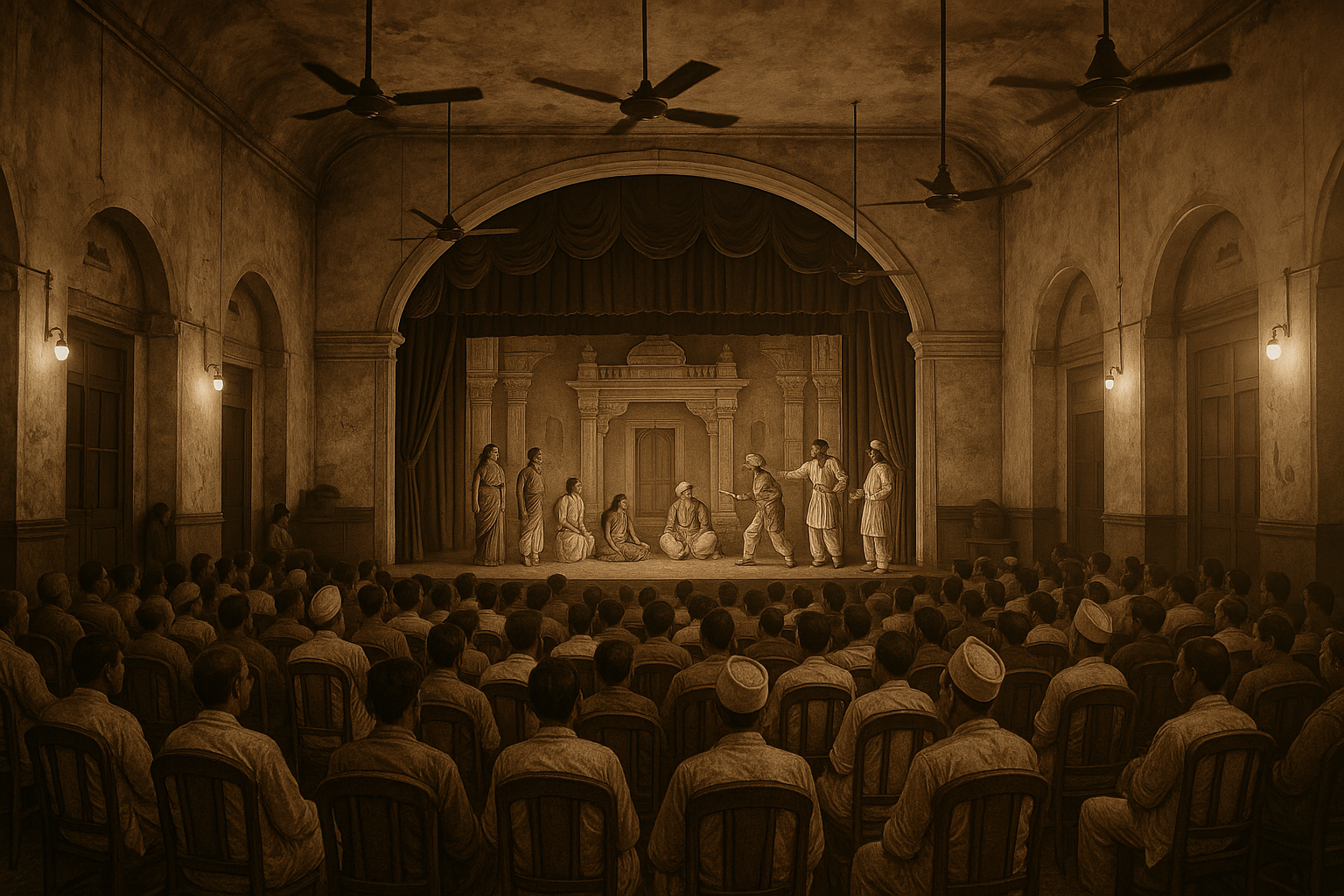

বাংলা নাটকের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষকে কেন্দ্র করে যে নাট্যজাগরণের কথা বলা হয়, তারও পূর্বে নাট্যধারার একটি প্রস্তুতিপর্ব ছিল, যাকে আমরা প্রাক-গিরিশচন্দ্র যুগ বলতে পারি। এই সময়েই বাংলা নাটক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও লোকজ বিনোদনের পরিসর ছেড়ে ধীরে ধীরে আধুনিক নাট্যকলার দিকে অগ্রসর হয়।

ইন্দ্রসভা ও যাত্রাপালা: লোকশিল্প থেকে নাটকে

বাংলা নাটকের সূচনা মূলত লোকশিল্প ও ধর্মীয় অনুষঙ্গ দিয়ে।

ইন্দ্রসভা ও অন্যান্য পৌরাণিক-ধর্মীয় কাহিনিভিত্তিক নাটক ছিল এই যুগের প্রথম দিককার প্রয়াস।

একইসঙ্গে যাত্রাপালা বাংলার গ্রামীণ সমাজে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, যেখানে কণ্ঠসঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয় মিলেমিশে এক ধরনের নাট্যরূপ সৃষ্টি করেছিল।

যদিও এগুলো আধুনিক নাটক নয়, তবুও এগুলো থেকেই বাংলা নাটক অভিনয়শিল্পের একটি প্রাথমিক কাঠামো পায়।

আধুনিক নাটকের বীজ: মধুসূদন দত্ত

১৮৩১ সালে “বিদ্যাসুন্দর” প্রথম বাংলা আদি নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ হয়। এটি বাংলা নাট্যচর্চার আধুনিক যুগের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ধরা হয়।

তবে প্রকৃত আধুনিক নাটকের সূচনা ঘটে মাইকেল মধুসূদন দত্ত–এর হাতে।

তাঁর শর্মিষ্ঠা (১৮৫৫) ছিল ইংরেজি নাটকের আদলে রচিত প্রথম মৌলিক বাংলা নাটক। এতে পশ্চিমা নাট্যরীতি, কাহিনির কাঠামো ও চরিত্র নির্মাণের কৌশল বাংলা নাট্যধারায় প্রবেশ করে।

মধুসূদন বাংলা নাটককে কেবল লোক-মনোরঞ্জন নয়, শিল্প ও সমাজচেতনার বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

দীনবন্ধু মিত্র ও সামাজিক-রাজনৈতিক নাটক

প্রাক-গিরিশচন্দ্র যুগের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নাট্যপ্রয়াস হলো দীনবন্ধু মিত্র–এর রচনা নীলদর্পণ (১৮৬০)।

এই নাটকে নীলকর সাহেবদের দ্বারা কৃষকদের শোষণ, অত্যাচার ও দুর্দশা বাস্তবধর্মী ভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয়।

নীলদর্পণ শুধু সাহিত্য নয়, বরং সামাজিক আন্দোলনেরও এক অগ্রণী দলিল।

রাজনৈতিক নাটকের ধারা বাংলা সাহিত্যে এই সময়েই প্রতিষ্ঠা পায়, যা পরবর্তী কালে নাটককে গণসচেতনতার অস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

যুগের তাৎপর্য

প্রাক-গিরিশচন্দ্র যুগে নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল—

লোকশিল্পের প্রভাব: ইন্দ্রসভা, যাত্রা ও ধর্মীয় নাটক থেকে মঞ্চনাট্যের পরিকাঠামো গড়ে ওঠে।

পশ্চিমা নাট্যরীতি গ্রহণ: মধুসূদন দত্ত ইংরেজি নাটকের ধারা এনে বাংলা নাটককে আধুনিক রূপ দেন।

সামাজিক প্রতিবাদ: দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক প্রমাণ করে যে, নাটক সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক চেতনার মাধ্যম হতে পারে।

এই সময়ের নাটকগুলোই ভবিষ্যতের নাট্যব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতে গড়া বাংলা নাটকের সোনালি যুগের ভিত্তি তৈরি করে।

২. গিরিশচন্দ্র ঘোষের যুগ (১৮৪৪–১৯১২)

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪–১৯১২) বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক অনন্য নাম, যাঁকে প্রায়শই বাংলা থিয়েটারের জনক বলা হয়। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী—নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, প্রযোজক—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অসাধারণ অবদান বাংলা নাট্যমঞ্চকে এক নতুন যুগে পৌঁছে দিয়েছিল।

রচনা ও নাট্যধারা

গিরিশচন্দ্র প্রায় ৮০টিরও বেশি নাটক রচনা করেন। তাঁর নাটকগুলো বিষয়বস্তুর দিক থেকে বৈচিত্র্যময়:

- ঐতিহাসিক নাটক: সিরাজউদ্দৌলা, যেখানে বাংলার ইতিহাস ও স্বাধীনতার লড়াই নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়।

- পৌরাণিক নাটক: বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, ইত্যাদি, যেখানে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনিকে নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

- ধর্মীয় ও ভক্তিমূলক নাটক: চৈতন্যলীলা, যা ভক্তি আন্দোলন ও আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন ঘটায়।

- সামাজিক নাটক: পরিবার, সমাজসংস্কার ও নৈতিক দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে রচিত বহু নাটক মধ্যবিত্ত শ্রেণির দর্শকদের গভীরভাবে নাড়া দেয়।

বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য

- গিরিশচন্দ্রের নাটকে জাতীয়তাবাদী চেতনা, নৈতিক দ্বন্দ্ব ও ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা একসঙ্গে মিশে থাকে।

- তিনি নাটককে কেবল বিনোদনের উপাদান হিসেবে দেখেননি; বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার একটি হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করেছেন।

বাংলা থিয়েটারের রূপান্তর

গিরিশচন্দ্র ঘোষের আগ পর্যন্ত থিয়েটার মূলত অভিজাত শ্রেণির বিনোদন ছিল। কিন্তু তাঁর নাট্যচর্চা এবং প্রযোজনা সাধারণ মানুষের কাছেও থিয়েটারকে পৌঁছে দেয়।

- তিনি মঞ্চের অভিনয়শৈলীকে আধুনিক রূপ দেন—সংলাপের স্বাভাবিকতা, দেহভঙ্গির সাবলীলতা, আবেগ প্রকাশের সূক্ষ্মতা তাঁর নাটকে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

- প্রথমবারের মতো তিনি সংগঠিত প্রযোজনা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন—যেখানে নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চসজ্জাকার, সঙ্গীতশিল্পী সবাই একটি সমন্বিত দলে কাজ করতেন।

- তাঁর হাত ধরেই বাংলা থিয়েটারে পেশাদারিত্ব আসে, যা ইউরোপীয় মঞ্চধারার প্রভাবের সঙ্গে মিল রেখে দেশীয় অভিনয় ঐতিহ্যকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে।

প্রভাব ও উত্তরাধিকার

- গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা নাটককে মঞ্চনাট্য হিসেবে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন।

- তাঁর কাজের ফলে থিয়েটার কেবল উচ্চবিত্তের আঁধারঘরে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষের বিনোদন ও চেতনার অংশে পরিণত হয়।

- তিনি বাংলা থিয়েটারকে এমন এক অবস্থানে পৌঁছে দেন, যা পরবর্তী সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রঙ্গনাথ ঘোষ, শম্ভু মিত্রদের পথ সুগম করে।

- নাটককে তিনি জাতীয়তাবাদ, সমাজসংস্কার ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে পরিণত করেন।

বলা যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষের যুগ বাংলা নাট্যকলাকে সত্যিকার অর্থে পেশাদার ও পূর্ণাঙ্গ শিল্পরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর হাতে থিয়েটার শুধু নাটকীয়তা নয়, একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল।

৩. বিংশ শতকের প্রথমার্ধ: নতুন দিশা

গিরিশচন্দ্র-পরবর্তী প্রজন্মের আবির্ভাব

গিরিশচন্দ্র ঘোষের যুগ বাংলা নাটককে একটি সুসংগঠিত রূপ দিলেও, তাঁর মৃত্যুর পর নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করে এক নতুন প্রজন্ম। এই সময়ের নাটক আর কেবল ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সমাজবাস্তবতা, জাতীয়তাবাদ এবং আধুনিক অভিনয়শৈলীর সঙ্গে যুক্ত হয়।

ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী: থিয়েটার ছাড়াও চলচ্চিত্র মাধ্যমেও সক্রিয় ছিলেন। তিনি মঞ্চে অভিনয়ের পাশাপাশি সিনেমায় অভিনয় ও প্রযোজনা করে নাট্য ও চলচ্চিত্রের মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটান।

অমৃতলাল বসু: তিনি মূলত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গনাটকের জন্য পরিচিত ছিলেন। তাঁর নাটকে ঔপনিবেশিক শাসন ও সমাজের অসঙ্গতি ফুটে উঠত, যা দর্শকদের মধ্যে নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলেছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত: নাট্যকার হিসেবে তিনি সমাজের নানা সমস্যাকে নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তাঁর কাজ নাটককে শিক্ষামূলক ও জাতীয়তাবাদী আবহে সমৃদ্ধ করে।

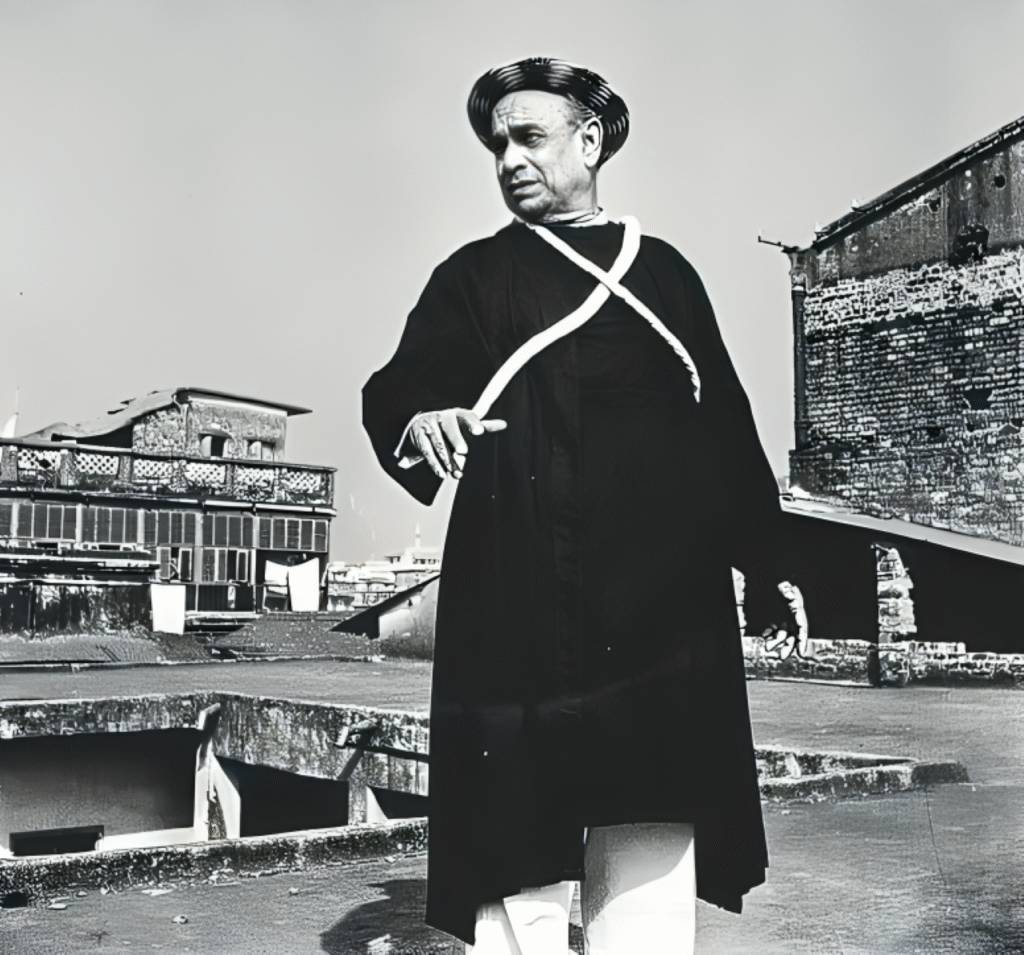

শিশির ভাদুড়ী: আধুনিক অভিনয়ের জনক

এই সময়ে যিনি বাংলা নাটককে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যান তিনি হলেন শিশির ভাদুড়ী (১৮৮৯–১৯৫৯)।

তিনি অভিনয়ে বাস্তবধর্মিতা (realism)-এর প্রবর্তন করেন, যা আগে বাংলা নাটকে তেমনভাবে ছিল না।

তাঁর অভিনয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল চরিত্রে গভীর মনোনিবেশ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, যা ইউরোপীয় নাট্যধারার প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিশির ভাদুড়ীর অভিনয়শৈলী শুধু সংলাপ বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দেহভঙ্গি, চোখের ভাষা, স্বরের ওঠা-নামা—সবকিছু মিলিয়ে চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতেন।

ঐতিহাসিক চরিত্রাভিনয়ে সাফল্য

শিশির ভাদুড়ীর মঞ্চে সীরাজউদ্দৌলা চরিত্র রূপায়ণ তাঁকে কিংবদন্তি করে তোলে। তাঁর অভিনয়ে শুধু রাজকীয়তা নয়, বরং একজন মানুষের ভেতরের যন্ত্রণা, ভয়, সাহস ও দুর্বলতা জীবন্ত হয়ে উঠত।

তেমনি চৈতন্যলীলা নাটকে শ্রীচৈতন্য চরিত্রে তাঁর আধ্যাত্মিকতা দর্শকদের গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল।

এই অভিনয়গুলো বাংলা থিয়েটারকে সাধারণ বিনোদনের গণ্ডি পেরিয়ে এক ধরনের শিল্প ও আধ্যাত্মিক সাধনায় রূপ দেয়।

নতুন দিগন্তের সূচনা

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা নাটক কয়েকটি বিশেষ দিক দিয়ে নতুন দিশা পায়—

বাস্তবধর্মী অভিনয়শৈলী: শিশির ভাদুড়ীর হাত ধরে বাংলা নাটক ইউরোপীয় বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলায়।

সমাজসচেতনতা ও জাতীয়তাবাদ: নাটক শুধু বিনোদন নয়, সামাজিক বার্তা ও রাজনৈতিক প্রতিবাদের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

বহুমুখী প্রতিভার আগমন: ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ও অমৃতলাল বসুর মতো শিল্পীরা নাটককে বহুমাত্রিক করে তোলেন।

এভাবে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা নাটক শুধু ঐতিহাসিক ধারায় নয়, বরং আধুনিক বাস্তবধর্মী নাটকের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে যায়।

৪. স্বাধীনতা আন্দোলন ও নাটক

বিনোদন থেকে আন্দোলনের হাতিয়ার

উনিশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা নাটক ধীরে ধীরে কেবল বিনোদনের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ভারতবর্ষ যখন ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করছে, তখন নাটক হয়ে ওঠে জনগণের কাছে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা পৌঁছে দেওয়ার এক শক্তিশালী মাধ্যম।

- নাটক মঞ্চ আর শুধু গল্প বলার স্থান ছিল না, বরং দেশপ্রেম, শোষণবিরোধিতা ও জাতীয়তাবাদী বার্তা প্রচারের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

- নাটকের ভাষা ও কাহিনি এমনভাবে সাজানো হতো, যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন হতে পারে।

দেশপ্রেম ও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় অনেক নাট্যকার তাঁদের সৃষ্টিতে ভারতীয়দের দুঃখকষ্ট, ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

- নাটকে দেশপ্রেমিক চরিত্র তৈরি হতো, যারা আত্মত্যাগের মাধ্যমে জাতিকে জাগ্রত করত।

- সমাজের নিপীড়িত মানুষদের কাহিনি নাটকের মাধ্যমে উঠে আসত, যা আন্দোলনের আবহকে আরও উজ্জীবিত করত।

- অনেক নাটকই রাজনৈতিক কারণে সেন্সরের শিকার হয়েছিল, তবুও নাট্যকাররা রূপক, প্রতীক ও ইতিহাসের আড়ালে স্বাধীনতার কথা বলতেন।

বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন (১৯৪৪)

এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাটক হলো বিজন ভট্টাচার্যের “নবান্ন”।

- ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাংলার গ্রামীণ মানুষের দুর্দশা এই নাটকে ফুটে ওঠে।

- কাহিনির কেন্দ্রে ছিল কৃষক ও সাধারণ মানুষ, যাঁদের দুর্ভিক্ষে মৃত্যু, ক্ষুধা ও শোষণের শিকার হতে হয়।

- নবান্ন প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল গণনাট্য সংঘ–এর উদ্যোগে। এটি শুধুমাত্র নাটক ছিল না; বরং একটি আন্দোলন।

- এই নাটক গ্রামগঞ্জ ঘুরে ঘুরে অভিনীত হয়, যাতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও শিল্পের মাধ্যমে সমাজ-রাজনীতির বাস্তবতা অনুভব করতে পারে।

- সাধারণ মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি এটি একটি জননাট্য আন্দোলনের সূচনা করে, যেখানে নাটক প্রথমবার শহুরে অভিজাত শ্রেণির সীমা পেরিয়ে গ্রামীণ ও শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে।

গণনাট্য সংঘের ভূমিকা

১৯৪০-এর দশকে ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (IPTA) বা বাংলায় পরিচিত গণনাট্য সংঘ নাটকের জগতে এক নতুন বিপ্লব ঘটায়।

- তারা শিল্পকে জনগণের হাতে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নেয়।

- IPTA-র মূল লক্ষ্য ছিল “People’s Theatre for People’s Voice”—অর্থাৎ জনগণের নাটক জনগণের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে।

- এই সংগঠন নবান্ন ছাড়াও আরও বহু সামাজিক ও রাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ করে, যেখানে ঔপনিবেশিক শাসন, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, এবং স্বাধীনতার সংগ্রামকে তুলে ধরা হতো।

নাটকের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব

- স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা নাটক হয়ে ওঠে সমাজসচেতনতার পাঠশালা।

- এতে উঠে আসে গ্রামীণ কৃষকের দুর্দশা, শ্রমিকের শোষণ, নারী-পুরুষের সংগ্রাম এবং জাতীয় মুক্তির অঙ্গীকার।

- নাটক দেখার মাধ্যমে মানুষ কেবল আবেগতাড়িত হয়নি, বরং অনেক ক্ষেত্রেই আন্দোলনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

এভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনকালে বাংলা নাটক হয়ে উঠেছিল জনগণের জাগরণের অন্যতম হাতিয়ার। শিল্প ও বাস্তবতার মিলনে জন্ম নেওয়া এই নাট্যধারা শুধু সাহিত্য বা সংস্কৃতির ইতিহাসে নয়, বরং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসেও অবিস্মরণীয় স্থান দখল করে আছে।

৫. গণনাট্য আন্দোলন ও রাজনৈতিক থিয়েটার

ইপিটিএ (IPTA)-র জন্ম ও উদ্দেশ্য

১৯৪০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পারলেন, কেবল অভিজাত দর্শকের জন্য নাটক তৈরি করে চললে চলবে না। শিল্পকে পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে, যাতে তারা নিজেদের জীবনের প্রতিফলন মঞ্চে খুঁজে পায়। এই উপলব্ধি থেকেই জন্ম নেয় Indian People’s Theatre Association (IPTA), বাংলায় পরিচিত গণনাট্য সংঘ নামে।

- IPTA-র মূলমন্ত্র ছিল: “People’s Theatre for People’s Voice”—অর্থাৎ জনগণের নাটক হবে জনগণের কণ্ঠস্বর।

- গ্রামীণ মঞ্চ, খোলা মাঠ, হাটবাজার, এমনকি গলিপথে পর্যন্ত নাটক পরিবেশিত হতো।

- নাটকের মাধ্যমে সমাজের নিপীড়িত শ্রেণি, কৃষক-শ্রমিক ও প্রান্তিক মানুষের দুঃখকষ্ট ও সংগ্রামকে সরাসরি উপস্থাপন করা হয়।

নতুন ধারা: গ্রামীণ মঞ্চ ও সাধারণ দর্শক

গণনাট্য আন্দোলনের সবচেয়ে বড় অবদান হলো, নাটককে অভিজাত প্রেক্ষাগৃহ থেকে বের করে গ্রামের মাঠে ও সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসা।

- এই সময় নাটক আর শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিনোদন নয়, বরং হয়ে ওঠে গ্রামীণ জীবনের প্রতিবিম্ব।

- IPTA-র শিল্পীরা বিশ্বাস করতেন, নাটক কেবল শিল্পচর্চা নয়, বরং রাজনৈতিক-সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার।

- দর্শক আর কেবল দর্শক থাকেনি; তারা হয়ে উঠেছিল নাটকের সক্রিয় অংশীদার।

নবান্ন ও গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা

১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্যের লেখা নবান্ন মঞ্চস্থ করে IPTA এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।

- দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার কৃষকের জীবনের সত্যতা নাটকে এমন বাস্তব ও তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, যা সাধারণ মানুষকে নাড়া দিয়েছিল।

- নাটকটি গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে মঞ্চস্থ হয়, এবং এটি প্রমাণ করে যে নাটক সরাসরি রাজনৈতিক ও সামাজিক বার্তা বহন করতে সক্ষম।

- নবান্ন শুধু নাটক নয়; এটি এক জননাট্য আন্দোলনের প্রতীক।

উৎপল দত্ত ও রাজনৈতিক থিয়েটার

১৯৫০-এর দশক থেকে উৎপল দত্ত রাজনৈতিক থিয়েটারের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন।

- তাঁর নাটকগুলোতে ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রতিবাদ।

- টিটুমীর: কৃষকনেতা টিটুমীরের সংগ্রামের কাহিনি। এতে ঔপনিবেশিক শোষণ ও গ্রামীণ কৃষকের বিদ্রোহ নাট্যরূপ পায়।

- কল্লোল: ১৯৪৬ সালের নৌবাহিনী বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত। এই নাটক ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিক-সৈনিকের ভূমিকা সামনে আনে।

- তিতাস একটি নদীর নাম: মলয় ভৌমিকের উপন্যাস অবলম্বনে, নদীবক্ষে বসবাসকারী মালো সম্প্রদায়ের দুঃখকষ্ট তুলে ধরে।

- এই নাটকগুলো কেবল মঞ্চে অভিনীত হয়নি, বরং দর্শকের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল বিপ্লবী রাজনৈতিক বার্তা।

রাজনৈতিক থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য

গণনাট্য আন্দোলন থেকে উৎপন্ন রাজনৈতিক থিয়েটারের কিছু মূল বৈশিষ্ট্য ছিল:

- বাস্তবধর্মিতা: নাটকের কাহিনি বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া।

- সমষ্টিগত চরিত্র: নায়ক বা নায়িকার একক ভূমিকার বদলে জনগণের সংগ্রামকে প্রধান করা।

- রাজনৈতিক প্রতিবাদ: শোষণ, দারিদ্র্য ও ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরাসরি সুর।

- জনমুখী মঞ্চ: গ্রামীণ ও শহুরে সাধারণ মানুষকে কেন্দ্র করে নাটক সাজানো।

প্রভাব ও উত্তরাধিকার

- গণনাট্য আন্দোলন প্রমাণ করেছিল যে নাটক কেবল অভিজাত বিনোদন নয়, এটি সমাজ পরিবর্তনের এক কার্যকর হাতিয়ার।

- উৎপল দত্ত ও IPTA-র প্রভাবে বাংলা নাটক আন্তর্জাতিক নাট্যধারার (যেমন ব্রেখটের এপিক থিয়েটার) সঙ্গে মিল খুঁজে পায়।

- আজও বাংলাদেশ ও ভারতের নাট্যদলে গ্রামীণ জননাট্য, রাজনৈতিক থিয়েটার ও রাস্তার নাটক (Street Theatre) গণনাট্য আন্দোলনের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে।

বলা যায়, গণনাট্য আন্দোলন ও রাজনৈতিক থিয়েটার বাংলা নাটককে কেবল শিল্পের গণ্ডি থেকে বের করে সমাজ-রাজনীতির শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত করেছিল।

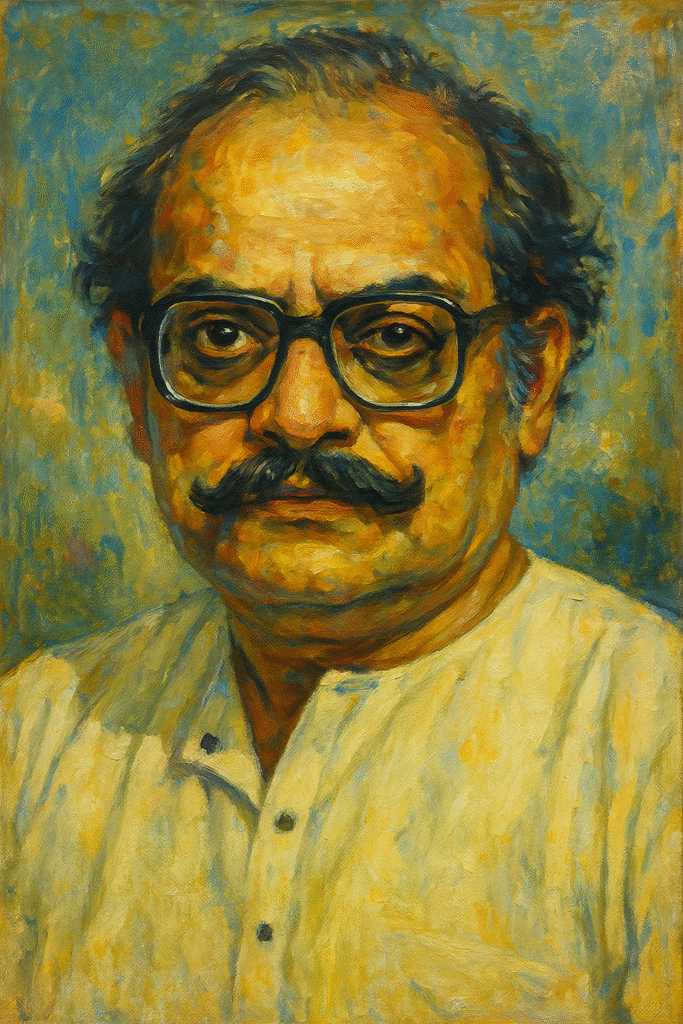

৬. উৎপল দত্ত যুগ (১৯২৯–১৯৯৩)

বাংলা নাটক ও চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উৎপল দত্ত (২৯ মার্চ ১৯২৯ – ১৯ আগস্ট ১৯৯৩) এক মহীরুহ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক, সংগঠক এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদ—যিনি কেবল মঞ্চে নয়, বরং সমাজচিন্তায়ও নাটকের শক্তিকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাছে নাটক মানে কেবল বিনোদন নয়, বরং মানুষের রাজনৈতিক চেতনা জাগানোর হাতিয়ার।

নাট্যকার ও পরিচালক হিসাবে অবদান

উৎপল দত্ত প্রায় শতাধিক নাটক রচনা ও প্রযোজনা করেছেন। তাঁর নাটকগুলোতে ইতিহাস, রাজনীতি, বিপ্লবী চেতনা ও সমাজসংগ্রামের বিষয় গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

- টিটুমীর: ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহের কাহিনি।

- কল্লোল: ১৯৪৬ সালের নৌবাহিনী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে রচিত, যেখানে ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী চেতনা স্পষ্ট।

- ফেরারি ফৌজ: স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিপ্লবী রাজনীতির দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে রচিত।

- ব্যারিকেড ও ত্রিঘণ্ট: গণআন্দোলন ও শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের নাট্যরূপ।

এই নাটকগুলোতে তিনি জনগণের কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছিলেন এবং প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সুর বাজিয়েছিলেন।

থার্ড থিয়েটার আন্দোলন

উৎপল দত্ত বাংলা নাটকে থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ।

- তাঁর মতে, প্রচলিত প্রেক্ষাগৃহভিত্তিক নাটক অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

- নাটককে জনমানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হলে এটিকে মঞ্চ ছাড়িয়ে রাস্তা, মাঠ, খোলা আকাশের নিচে নিয়ে যেতে হবে।

- এই ধারণা থেকেই থার্ড থিয়েটার আন্দোলনের জন্ম।

- এখানে খরচবহুল মঞ্চসজ্জা, আলো কিংবা প্রযুক্তির উপর নির্ভর না করে, কেবল অভিনেতার শরীর, কণ্ঠ ও আবেগ দিয়ে নাটক গড়ে তোলা হয়।

- এই ধারা নাটককে একদিকে যেমন রাজনৈতিক প্রতিবাদের ভাষা করে তুলেছিল, তেমনি গ্রামীণ ও শ্রমজীবী মানুষকে নাটকের সরাসরি অংশীদার করেছিল।

অভিনেতা হিসাবে বহুমুখিতা

যদিও উৎপল দত্ত প্রধানত নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে পরিচিত, তবে তিনি একজন অসাধারণ অভিনেতাও ছিলেন।

- মঞ্চে তাঁর উপস্থিতি ছিল শক্তিশালী, আর চলচ্চিত্রে তিনি কৌতুক ও ভিলেন—দুই চরিত্রেই সমান দক্ষ।

- সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুক, জনঅরণ্য, হীরক রাজার দেশে–তে তাঁর অভিনয় বাংলা চলচ্চিত্রে অমর হয়ে আছে।

- হিন্দি সিনেমাতেও তিনি ছিলেন জনপ্রিয় চরিত্রাভিনেতা—গোলমাল, শৌকিন, গুড্ডি, নরম গরম, রঙবিরঙ্গি প্রভৃতি ছবিতে তাঁর অসাধারণ কৌতুকাভিনয় তাঁকে সর্বভারতীয় জনপ্রিয়তা দেয়।

রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা

উৎপল দত্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে নাটক হলো রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি অঙ্গ।

- তিনি বামপন্থী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নাটকে শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে প্রাধান্য দেন।

- এই কারণে তাঁকে বারবার রাজনৈতিক হয়রানির শিকার হতে হয়; এমনকি ১৯৬৫ সালে তাঁকে কারাবাসও ভোগ করতে হয়।

- কিন্তু তিনি কখনও আপস করেননি; বরং আরও দৃপ্তকণ্ঠে নাটককে ব্যবহার করেছেন সমাজপরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে।

উত্তরাধিকার ও প্রভাব

উৎপল দত্তের নাট্যদর্শন বাংলা নাটককে নতুন দিক দেখিয়েছে:

- নাটকের গণমুখী রূপ: তিনি নাটককে গ্রামীণ মানুষ ও শ্রমজীবী সমাজের কাছে পৌঁছে দেন।

- রাজনৈতিক বক্তব্য: তাঁর নাটক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ হয়ে ওঠে।

- আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি: তাঁর থার্ড থিয়েটার আন্দোলন ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক নাট্যচিন্তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা তাঁকে বৈশ্বিক পরিসরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে।

বলা যায়, উৎপল দত্ত যুগ বাংলা নাটককে কেবল শিল্পরূপে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং তাকে রাজনৈতিক সংগ্রাম, জনআন্দোলন ও সমাজপরিবর্তনের শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত করেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, নাটক শুধু মঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—বরং এটি জীবনের প্রতিটি প্রেক্ষাপটে মানুষের মুক্তির ডাক হতে পারে।

৭. থার্ড থিয়েটার আন্দোলন

উৎপত্তি ও প্রেক্ষাপট

বাংলা নাটকের ইতিহাসে থার্ড থিয়েটার হলো এক যুগান্তকারী ধারা, যা মূলধারার প্রেক্ষাগৃহ-নাটক ও যাত্রার বাইরে এক তৃতীয় পথ খুঁজে নেয়।

- এই আন্দোলনের সূচনায় ছিলেন বদরুদ্দিন আলি, উৎপল দত্ত, এবং পরবর্তীতে এটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন বাদল সরকার।

- তাঁদের বিশ্বাস ছিল, নাটক কেবল অভিজাত শ্রেণির জন্য প্রেক্ষাগৃহে সীমাবদ্ধ থাকবে না, আবার শুধু লোকমুখী যাত্রাতেও আবদ্ধ হবে না—বরং এটি হতে হবে মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক গণশিল্প।

বাদল সরকার ও নতুন নাট্যভাষা

বাদল সরকার (১৯২৫–২০১১) থার্ড থিয়েটারের প্রধান মুখপাত্র ও নির্মাতা। তাঁর নাটকগুলোতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় সমাজবাস্তবতা ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ।

- এবং ইন্দ্রজিৎ (১৯৬৩): অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যবিত্ত জীবনের একঘেয়েমি ও অর্থহীনতার সংকট।

- ভোমা (১৯৭৬): মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

- ভূমিকন্যা (১৯৯২): সমাজে নারীর অবস্থান ও প্রতিরোধকে কেন্দ্র করে লেখা।

বাদল সরকারের নাটকগুলো প্রমাণ করে যে থার্ড থিয়েটার কেবল বিনোদনের জন্য নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের কণ্ঠস্বর।

বৈশিষ্ট্য

থার্ড থিয়েটারের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—

- মঞ্চসজ্জার বাহুল্য নেই: খরচবহুল প্রেক্ষাগৃহ বা আলোকসজ্জা বাদ দিয়ে খোলা মাঠ, পার্ক, গলি—যেকোনো জায়গায় নাটক মঞ্চস্থ।

- সরল ভাষা: জটিল কাব্যিক সংলাপের বদলে সহজবোধ্য ভাষা, যাতে সাধারণ মানুষ নাটক বুঝতে পারে।

- সাধারণ মানুষের সমস্যা: শ্রমিক-কৃষক, প্রান্তিক মানুষ, রাজনৈতিক শোষণ, দমননীতি—এসবকে কেন্দ্র করে কাহিনি।

- প্রতিরোধী শিল্পধারা: নাটকের মাধ্যমে প্রতিবাদ ও পরিবর্তনের বার্তা।

- দর্শক-অভিনেতার ঘনিষ্ঠতা: প্রথাগত মঞ্চে দর্শক ও অভিনেতার মাঝে যে দূরত্ব থাকে, থার্ড থিয়েটার সেটি ভেঙে দেয়। অভিনেতা ও দর্শক একই পরিসরে থাকে, ফলে নাটক হয়ে ওঠে সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা।

দর্শক-অভিনেতার নতুন সম্পর্ক

থার্ড থিয়েটারের সবচেয়ে বড় অবদান হলো দর্শক ও অভিনেতার দূরত্ব ঘোচানো।

- এখানে দর্শক কেবল নীরব দর্শক নয়, বরং সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।

- নাটকের আবহ ও বার্তা দর্শকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে যায়, ফলে নাটক হয়ে ওঠে জীবন্ত সামাজিক আলাপচারিতা।

গুরুত্ব ও প্রভাব

- থার্ড থিয়েটার বাংলা নাটককে নতুন দিশা দেয়—যেখানে অভিনয় = আন্দোলন + প্রতিবাদ + শিল্প।

- এটি মূলত নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায়, কারণ তাঁদের জীবনের বাস্তবতা ও সংগ্রাম এতে সরাসরি প্রতিফলিত হয়।

- থার্ড থিয়েটার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আলোচনার বিষয় হয়, কারণ এটি ব্রেখটীয় এপিক থিয়েটারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে জন্ম নেওয়া এক অভিনব শিল্পধারা।

৮. আধুনিক ও সমকালীন থিয়েটার

বহুমাত্রিকতার সূচনা (১৯৮০–৯০-এর দশক)

১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশক ছিল বাংলা থিয়েটারের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এই সময়ে নাটক আর কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য বা ঐতিহাসিক কাহিনিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং থিয়েটার হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক—যেখানে শিল্প, নন্দনচর্চা, প্রযুক্তি, নতুন নাট্যভাষা ও আন্তর্জাতিক সংযোগ মিলেমিশে নাটককে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেয়।

সমকালীন পরিচালকদের অবদান

এই সময়ে একাধিক পরিচালক ও নাট্যশিল্পী বাংলা থিয়েটারের ভেতর নতুন নাট্যভাষা ও মঞ্চনির্মাণের ধারা তৈরি করেন।

- সৌমিত্র মিত্র: নাটককে সামাজিক সচেতনতা ও মানবিক প্রশ্নের দিকে নিয়ে যান। তাঁর কাজগুলিতে আবেগ, মনস্তত্ত্ব ও সমাজবাস্তবতা মিলেমিশে ছিল।

- বর্ধন দত্ত: নতুন ধাঁচের নাট্যপ্রয়োগে তিনি অভিনব মঞ্চনির্মাণের উদাহরণ রাখেন।

- অর্পিতা ঘোষ: নারী-অভিনেত্রী হিসেবে এবং পরিচালক হিসাবে তিনি আধুনিক থিয়েটারে নতুন ধারা নির্মাণ করেছেন। তাঁর নাটকগুলোতে নারী-অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক বাস্তবতা প্রাধান্য পেয়েছে।

- কৌশিক সেন: তাঁর নেতৃত্বে স্বপ্নসন্ধানী নাট্যদল বাংলা নাটকে নতুন দিশা আনে। কৌশিক সেনের নাটকে শরীরী ভাষা, আলোক-প্রক্ষেপণ, রাজনৈতিক ব্যঙ্গ ও বাস্তবধর্মিতা একসঙ্গে কাজ করে।

গোষ্ঠী থিয়েটারের উত্থান

এই সময় থেকে Group Theatre Movement বা গোষ্ঠী থিয়েটার আরও মজবুত হয়। নাটক আর একক পরিচালক বা অভিজাত শ্রেণির প্রযোজনায় সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং বিভিন্ন নাট্যদল নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দর্শনকে কেন্দ্র করে কাজ শুরু করে।

- নান্দিকার – নাট্যোৎসব আয়োজন ও নতুন প্রতিভা আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত।

- অন্তর্মুখ – সমকালীন সমাজচেতনা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন ভাষা তৈরি করেছে।

- স্বপ্নসন্ধানী – কৌশিক সেনের নেতৃত্বে উদ্ভাবনী নাট্যধারা, যেখানে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ ও অভিনব শরীরী অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

- বহুরূপী – শম্ভু মিত্র ও তৃপ্তি মিত্রের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বহন করে।

এই নাট্যদলগুলো আজও সক্রিয়, এবং তাদের মাধ্যমে বাংলা থিয়েটার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও পরিচিতি পাচ্ছে।

নতুন নাট্যভাষা ও উপস্থাপনা

সমকালীন নাটকে পরিবর্তন এসেছে কেবল বিষয়বস্তুতে নয়, উপস্থাপনাতেও।

- আলোক ও শব্দ প্রক্ষেপণ: আধুনিক আলো-ব্যবস্থা, সাউন্ডস্কেপ ও মিউজিক থিয়েটারের আবহকে নতুনভাবে গড়ে তুলছে।

- শরীরী অভিব্যক্তি: অভিনেতার দেহ ও চলনই হয়ে উঠছে নাটকের প্রধান ভাষা, যেখানে সংলাপ অনেক সময় গৌণ।

- প্রতীকী উপস্থাপনা: অনেক নাটক বাস্তব কাহিনি না বলে প্রতীক, প্রতিমা ও ভিজ্যুয়াল ইমেজারির মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ করছে।

প্রযুক্তি ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার

আধুনিক নাটকে প্রযুক্তির ব্যবহার নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

- প্রজেকশন ম্যাপিং, ভিডিও ক্লিপ, লাইভ ক্যামেরা ফিড এখন নাটকের মঞ্চে যুক্ত হচ্ছে।

- অনেক নাটক হাইব্রিড ফর্মে মঞ্চস্থ হয়—যেখানে থিয়েটার ও সিনেমার উপাদান একত্রে থাকে।

- মহামারীর পরবর্তী সময়ে ডিজিটাল থিয়েটার বা অনলাইন নাটক-এর ধারা জনপ্রিয় হয়েছে, যা নাটককে বৈশ্বিক দর্শকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

১. বহুমাত্রিকতা – রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যক্তিগত ও পরীক্ষামূলক নাটক একসঙ্গে সহাবস্থান করছে।

২. আন্তর্জাতিক সংযোগ – বাংলা নাটক বিদেশি নাট্য উৎসবে নিয়মিত অংশ নিচ্ছে, আন্তর্জাতিক শিল্পীদের সঙ্গে বিনিময় হচ্ছে।

৩. নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ – তরুণ প্রজন্ম নাটককে শুধু সামাজিক বক্তব্য নয়, বরং নান্দনিক ও দেহভিত্তিক অভিব্যক্তির মাধ্যমে নতুনভাবে নির্মাণ করছে।

৪. নারী ও প্রান্তিক কণ্ঠের উত্থান – সমকালীন নাটকে নারী-অভিজ্ঞতা, LGBTQ+ বিষয় ও প্রান্তিক মানুষের গল্পও উঠে আসছে।

৯. বর্তমান প্রেক্ষাপট

একবিংশ শতকের বাংলা থিয়েটার বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। আজকের প্রজন্মের নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনয়শিল্পীরা আর শুধু ঐতিহ্য রক্ষা করছেন না; বরং তারা নতুন আঙ্গিক, ভাষা ও মাধ্যম ব্যবহার করে নাটককে সময়োপযোগী করে তুলছেন। এই নাটকগুলোতে একইসঙ্গে ঐতিহাসিক চেতনা, সমসাময়িক সামাজিক সংকট, প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি মিলেমিশে আছে।

প্রায়োগিক নাটক ও সমকালীন থিম

আধুনিক বাংলা থিয়েটারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রায়োগিক নাটক (Experimental Theatre)।

- নতুন নাট্যকার ও দলগুলো সমাজের ভাঙন, নগরজীবনের সংকট, লিঙ্গ রাজনীতি, পরিবেশ দূষণ, অভিবাসন, যুদ্ধ ও বৈশ্বিক সমস্যাকে মঞ্চে আনছেন।

- নাটক আর কেবল রূপকথা বা রোমান্স নয়; বরং এটি জীবনের কঠিন বাস্তবতা ও সমকালীন সমস্যার প্রতিফলন।

- নারী-পুরুষের সম্পর্ক, যৌনতার বৈচিত্র্য (LGBTQ+), মানসিক স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির প্রভাব—এসবই এখন নাটকের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

- অনেক নাট্যকার প্রতীকী ভাষা, দেহভিত্তিক অভিনয় ও ইন্টারঅ্যাকটিভ মঞ্চনির্মাণের মাধ্যমে দর্শককে নতুন অভিজ্ঞতা দিচ্ছেন।

আঞ্চলিক থিয়েটারের উত্থান

শহুরে নাট্যকেন্দ্রের বাইরে গ্রামীণ ও মফস্বল অঞ্চলগুলোতেও থিয়েটার আন্দোলন সক্রিয়।

- মফস্বলের নাট্যদলগুলো নিজেদের আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি ও লোককথাকে নাটকের উপাদান করছে।

- যেমন—চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী, শিলিগুড়ি, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে সক্রিয় নাট্যদল স্থানীয় দর্শকের জীবন ও সমস্যাকে নাটকের ভাষায় রূপান্তর করছে।

- গ্রামীণ থিয়েটার প্রমাণ করছে যে নাটক কেবল শহরের অভিজাত বিনোদন নয়, বরং এটি মানুষের লোকসংস্কৃতি ও সামাজিক প্রতিবাদের হাতিয়ার।

আন্তর্জাতিক সংযোগ ও বৈশ্বিক মঞ্চে বাংলা থিয়েটার

বর্তমান সময়ে বাংলা থিয়েটারের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর আন্তর্জাতিক সংযোগ।

- সমকালীন নাট্যদলগুলো ভারত, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল, কর্মশালা ও এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে অংশ নিচ্ছে।

- থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল ইন এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা—সবখানেই বাংলা নাটক উপস্থাপিত হচ্ছে।

- আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে আধুনিক আলো-সাউন্ড টেকনিক, মুভমেন্ট থিয়েটার, ইন্টারঅ্যাকটিভ থিয়েটার, মাল্টিমিডিয়া নাটক—এসব প্রয়োগে নাটক আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে।

- বিশ্বায়নের ফলে নাটকের ভাষা এখন বহু সংস্কৃতির মিশেলে তৈরি হচ্ছে, যেখানে বাংলা থিয়েটারও সমানভাবে অবদান রাখছে।

প্রযুক্তি ও নতুন মাধ্যম

আজকের নাটকে প্রযুক্তির ব্যবহার একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

- প্রজেকশন, ভিডিও আর্ট, ডিজিটাল ব্যাকড্রপ ব্যবহার করে নাট্যকলা আধুনিক হচ্ছে।

- কোভিড-পরবর্তী সময়ে জন্ম নিয়েছে অনলাইন থিয়েটার বা ডিজিটাল থিয়েটার। অনেক নাট্যদল ইউটিউব, ফেসবুক লাইভ বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে নাটক উপস্থাপন করছে, ফলে বিশ্বজুড়ে দর্শক বাংলা নাটক দেখার সুযোগ পাচ্ছে।

- মাল্টিমিডিয়া সংযুক্ত নাটক আজকের প্রজন্মের কাছে নাটককে নতুন করে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে।

নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহণ

আধুনিক নাটকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

- তরুণ নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতারা নাটকের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

- তারা বিশ্বাস করেন, নাটক শুধু রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, বরং এক ধরনের মানবিক শিল্প-অভিজ্ঞতা, যা দর্শকের সঙ্গে গভীর সংযোগ তৈরি করে।

- সমকালীন নাটকে নারী পরিচালকের সংখ্যা বেড়েছে, এবং তাঁরা নাটকে নতুন অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি এনেছেন।

বাংলা নাটকের ইতিহাস হলো সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির প্রতিফলন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যশিল্প থেকে শুরু করে শিশির ভাদুড়ী, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার হয়ে বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত এই নাটক ধারাবাহিকভাবে পরিবর্তিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

আজকের দিনে নাটক শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং সমাজচেতনা জাগানোর হাতিয়ার এবং শিল্পের পরীক্ষাগার। বাংলা নাটকের এই ধারা ভবিষ্যতেও নতুন রূপে বিকশিত হতে থাকবে, কারণ থিয়েটার চিরকাল মানুষের জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গী।