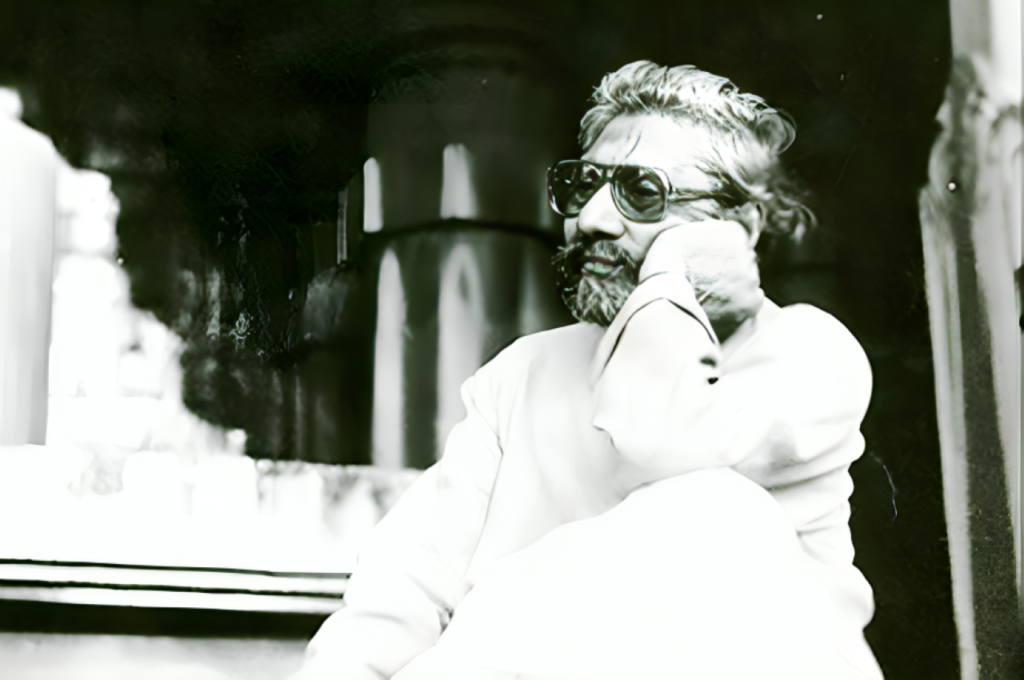

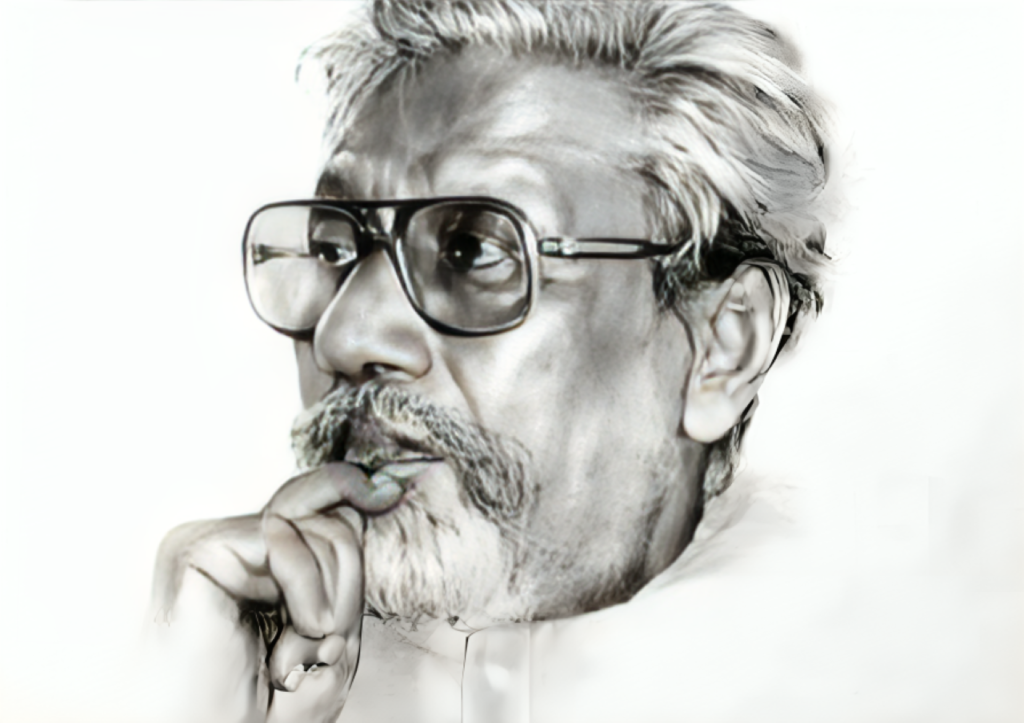

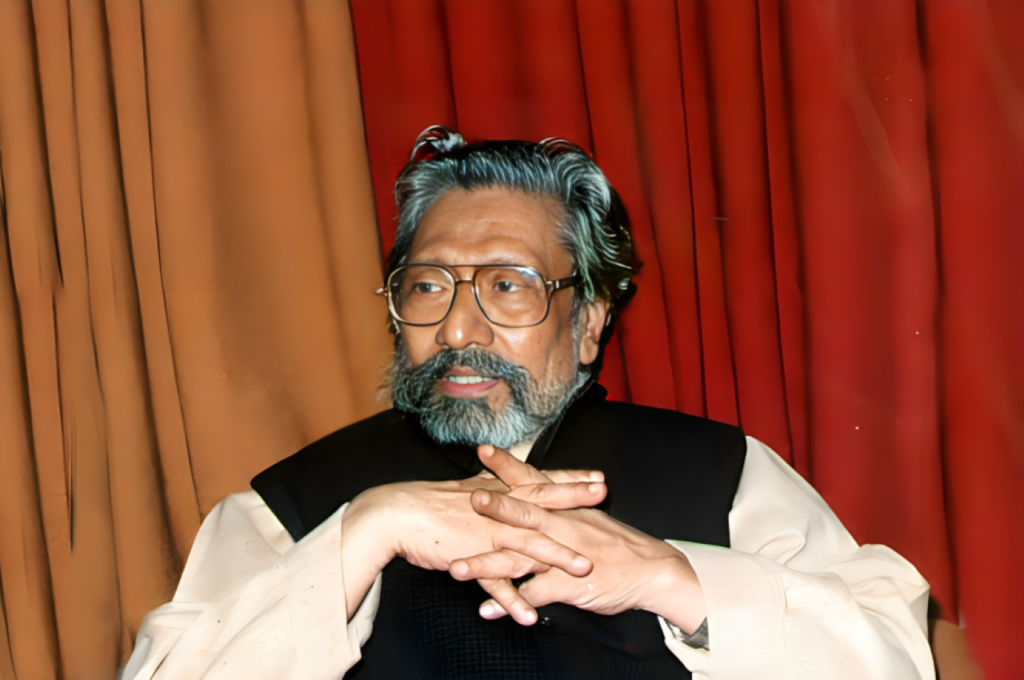

শ্রী শম্ভু মিত্র এখনও কি তিনি প্রাসঙ্গিক? বেঁচে আছে তাঁর পরম্পরা? – লিখেছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। বহুরূপী’-র প্রাণপুরুষ, নাট্যকার ও নির্দেশক,অভিনেতা, স্বনামধন্য আবৃত্তি শিল্পী শম্ভু মিত্রের জন্মদিনে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই (২২ অগাষ্ট ১৯১৫)।

শ্রী শম্ভু মিত্র এখনও কি তিনি প্রাসঙ্গিক? বেঁচে আছে তাঁর পরম্পরা?

যদুনাথ মিত্রর পুত্র শরৎকুমারের মেজো ছেলে শম্ভু মিত্র।

২২ অগস্ট ১৯১৫-১৯ মে ১৯৯৭

যদুনাথ মিত্রর পুত্র শরৎকুমারের মেজো ছেলে শম্ভু মিত্র অনায়াসে জমিদারি করে জীবন কাটাতে পারতেন।

হুগলির কলাছড়া গ্রামে ছিল ওঁর পূর্বপুরুষের জমিজিরেত। শরৎকুমার যেমন সে-পথ মাড়াননি, তাঁর পুত্র শম্ভুও না।

শরৎকুমার জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার লাইব্রেরিতে চাকরি করেছেন। অবসর নিয়ে সামান্য সঞ্চয় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশ। পুত্র শম্ভু বেছে নিলেন অভিনয়।

অনেকের চোখেই তিনি দাম্ভিক, তার্কিক, একগুঁয়ে। কিন্তু শম্ভুদার মধ্যে আমি বহু বার শিশুমনের প্রকাশ দেখেছি।

আজও মনে পড়ে ‘নীলা’ দেখতে আমন্ত্রণ জানাইনি বলে উনি ‘নান্দীকার’-এর নাটক দেখাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

আবার এই একই মানুষের মধ্যে পিতার স্নেহ লক্ষ করেছি। ‘মঞ্জরী আমের মঞ্জরী’ দেখে অজিতেশকে একটা বই উপহার দেন। তাতে লিখে দিয়েছিলেন ‘আগামী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে’। দীর্ঘ কাল নাট্যজগতের সংসার করে বুঝেছি, এই স্নেহ দেখাতে গেলে ভেতরে ভেতরে কতটা উদার হতে হয়।

১৯৮৪-র কথা মনে পড়ে। প্রথমবার জাতীয় নাট্যমেলা করবে নান্দীকার। সারা ভারতের কয়েকটি দল, এমনকী বিদেশেরও দল নিয়ে। অনেকেই গুনগুন করে বলতে শুরু করল, “নান্দীকার-এর তালটা কী?” আর শম্ভুদা আমাদের লিখে পাঠালেন, “আমাদের বহুরূপী-র ২৫ বছরের পূর্তিতে নিজের নাটক করছে। কিন্তু তোমরা নিজেদের ছাড়িয়ে যেতে পেরেছ।” বলছিলাম না, কেমন যেন অভিভাবকের মতো বার বার পাশে এসে দাঁড়াতেন তিনি!

শম্ভুদাকে নিয়ে এসব কথা বলি বলেই অনেকে ভেবে বসেন, আমি বোধহয় ওঁর সব কিছুতেই মুগ্ধ। অসম্ভব অনুগ্রাহী। কোনও দিন বিবাদে যাইনি ওঁর সঙ্গে। এই ধারণাটি কিন্তু সর্বৈব ভুল। একটা ঘটনার উল্লেখ করি।

চিত্রসমালোচক চিদানন্দ দাশগুপ্ত একবার প্যারালাল থিয়েটার নিয়ে তথ্যচিত্র করবেন ঠিক করলেন। টালিগঞ্জের একটি স্টুডিয়োতে বড় সম্মেলন ডাকলেন। প্যারালাল থিয়েটারের সবাইকে নিয়ে।

সবার জন্য আলাদা বসার বন্দোবস্ত। একেবারে নাম লেখা চেয়ার। এলাহি আয়োজন। সবাই এলেন। শুধু শম্ভুদা না। চাপা গুঞ্জন শুরু হল।“এই লোকটা না বড় উন্নাসিক। কাউকে পাত্তা দেন না। সবার সঙ্গেই বিবাদে জড়ান।” ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথাগুলো ঘুরছে এর-তার মুখে, আর আমাকে দেখেই সবাই চুপ করে যাচ্ছেন। উদ্যোক্তাদের জিজ্ঞেস করলাম, “আপনারা আসতে বলেছিলেন ওঁকে? উনি বলেছিলেন আসবেন?” শুনলাম তা অবশ্য বলেননি, কিন্তু জানানো হয়েছিল বিলক্ষণ।

লাঞ্চ টাইমের একটু আগে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হাজির হলাম শম্ভুদার ১১এ নাসিরুদ্দিন শাহ রোডের বাড়িতে। দরজা খুলতেই বলতে লাগলাম, “আপনি না বড্ড ঝামেলা পাকান। কেন যে এসব করেন। কথা শুনতে হয় আমাদের, যারা আপনাকে বিশ্বাস করি।”

উত্তরে বললেন, “দাঁড়াও। এসো। একটু জল খাও, বলছি।” তারপর বললেন, “ভদ্রলোক (চিদানন্দ দাশগুপ্ত) আমার কাছে এসেছিলেন। ওঁর সব কথা শুনে বলেছিলাম, আপনি সিনেমাটা কত দূর বোঝেন জানি না। জানি না থিয়েটারটা জানেন কি না। যাঁরা থিয়েটারটা বোঝে, সিনেমাটাও একটু আধটু জানে, যেমন অজিতেশ বা রুদ্র, এদের সঙ্গে আগে একটু কথা বলুন। তা তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছিল?”

বললাম, “না, তেমন কিছু না। তবে একবার বলেছিলেন, এ রকম একটা কাজ উনি করছেন। এই আর কী!”

এ বার বললেন, “তা হলেই বোঝো। এরপরও আমি যেতে পারি? যাওয়াটা সমীচীন? শুধু ক্যামেরায় মুখ দেখাবে বলে উপস্থিতি দেব, তাও এই বয়েসে?”

এর পর আমি আর কী বলব! এ ভাবে বহুবার ওঁর যুক্তির কাছে হার মেনেছি। বিবাদ করে লাভ হয়নি। তবে এটুকু বুঝতে পারি, একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব সব সময় থেকে গেছে ওঁর সঙ্গে। তৃপ্তিদির সঙ্গে যেমন দিদির তুল্য নৈকট্য পেয়েছি, ওঁর কাছে যেন সেটা নয়। বরং একটু কঠোর। সেই কঠোরতা আমার কাছে ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়াত। যদিও সেটা শম্ভুদার কারণে নয়, আমি ভিতু বলে।

আবার এক-এক সময় আছে, ওঁকে ঠিক বুঝতেও যেন পারিনি। সেটা কখনও ওঁর মধ্যে যে বৈরাগী মন বিরাজ করত, তার কারণে হতে পারে, কিংবা এক নির্লিপ্ততা যেটা উনি বহন করতেন, তার জন্যও।

মনে আছে, ‘ফেরিওয়ালার মৃত্যু’ দেখে গ্রিনরুমে এলেন। আমি আর স্বাতীলেখা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। নাগাড়ে স্বাতীকে বলে চললেন, “বেশ ভাল করেছ।” আমি যে পাশে আছি, ভ্রুক্ষেপও করলেন না। কেন, কী জন্য, কিচ্ছু বুঝিনি। কিন্তু কষ্ট কি পাইনি? পেয়েছি। সেটাকেই ‘ডেসটিনি’ ভেবে মেনেও নিয়েছি।

শেষ দিকে প্রায়ই বলতেন, “আমায় তোমরা ব্যবহার করো। সপ্তাহে তিন-চারবার মঞ্চে উঠব। আর বছরে দু-তিনটে নতুন নাটকের অভিনয় করব। অন্তত আঠেরো-কুড়ি লাখ টাকা তোলো। থিয়েটারের মঙ্গল হবে।”

একবার ‘মুদ্রারাক্ষস’ করে ছিয়াত্তর হাজার, আর তার অনেক পরে ‘দশচক্র’ করে লাখ দেড়েক টাকা তুলে দিয়েছিলেন। আমরা ওঁকে একটা টেলিভিশন সেট কিনে দিয়েছিলাম, কত জনকে উনি যে সে কথা বলে বেড়াতেন!

অভিনয় করার জন্য কী যে ছটফটানি ছিল ওঁর! সেই বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। কিন্তু এ জগৎ ছাড়া যে তাঁর চলবে না, সেটা সম্ভবত বুঝেছিলেন তিরিশের দশকে এসে।

দু’বছর ‘রঙমহল’-এ কাজ করলেন। এর পর মিনার্ভা। সেখান থেকে ‘শ্রীরঙ্গম’। তখনই শিশির ভাদুড়ী, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ীকে পেলেন। কিন্তু বাণিজ্যিক থিয়েটার যে তাঁর জায়গা নয়, তা বুঝতে পার হয়ে গেল আরও কয়েক বছর। তার মধ্যেই মুম্বই যাওয়া। ‘ধরতি কে লাল’, ‘জাগতে রহো’ ছবি নিয়ে কাজ। মাঝে আইপিটিএ। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মনোরঞ্জন ভটাচার্যকে সভাপতি করে ‘বহুরূপী’ তৈরি।

তত দিনে ধীরে ধীরে বোধহয় বুঝতে পারছিলেন নিজের ঘরাণাকে। ভেতরে ভেতরে তৈরি করে নিচ্ছিলেন তার আকারকে। কী সেই ঘরানা? কী সেই আকার? এক, একাগ্রতা। দুই, ভাষার সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ। তার পর আসে গল্প নির্বাচন, নাটক নির্বাচন, বাচনের মধ্যে এক ধরনের পরিশীলন।

বাংলায় গ্রিক নাটক আনলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক করলেন। বিশেষ করে ‘রক্তকরবী’। যা কি না থিয়েটার করা যায়, এই ভাবনাটাই বেশ কষ্টকর ছিল। এই সব চিন্তা পুরোটা মিলে আমার কাছে একটা আস্ত গাছ হয়ে দেখা দেয়। অনেক ঝুরিওয়ালা প্রাচীন একটা গাছ। তার কোনটা যে আসল, সেটা যেমন বোঝা যায় না, এখানেও তাই।

রবীন্দ্রনাটক বা গ্রিকনাটকের চলটা ওঁরই তৈরি। এ বার যদি কেউ বলেন, সেই চলনটা আজ কী ভাবে বইছে? তা হলে একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে লাগে।

রাজা অয়দিপাউস। সম্প্রতি একটা দল করছে। তাতে দেবশঙ্কর হালদার মুখ্য চরিত্রে। ও ওর যথাসাধ্য করছে। কিন্তু আমি যে বড়ে গোলাম আলি শুনে ফেলেছি, তখন আমার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় কী করে ভাল লাগবে!

শম্ভু মিত্র-উৎপল দত্ত-অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই তিন নাট্যব্যক্তিত্বকে নিয়ে তুল্যমূল্য বিচার করার একটা রীতি আছে। এ নিয়ে আমার একটা মতও আছে। তা হল, আমার মনে হয় শম্ভুদা-উৎপলবাবু যদি ধ্রুপদের ভক্ত হন, ছাত্র হন, তো অজিতেশকে আমি বলব খেয়াল-গাইয়ে। বাদবাকিটা পাঠকের ওপর ছেড়ে দেব।

থিয়েটারি মানুষকে তিনি বলতেন, সোশিও-কালচারাল সিশমোগ্রাফার। যাঁরা আসন্ন সময়টাকে চিনতে পারেন। মাটির ভেতরে গুরুগুরু কম্পনটার আগাম আন্দাজ পান। কিন্তু সেটা জানান দিতে কোনও স্লোগানধর্মী নাটক বা অ্যাজিট প্রপ থিয়েটার করতে যাননি শম্ভুদা। বদলে কী করেছেন?

১৯৬৪ সালের একটা উদাহরণ টানি। দুটি আপাত বিসম চরিত্রের নাটককে পর পর দু’দিন অভিনয় করলেন। সোফোক্লেসের ‘রাজা অয়দিপায়ুস’। । রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’। নাম দিলেন ‘দুটি অন্ধকারের নাটক’। এর পর দেখুন পশ্চিমবাংলার ফেব্রিকটা কী ভাবে বদলে বদলে যাচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট তৈরি হচ্ছে। কংগ্রেস কেটে যাচ্ছে। বামপন্থী শিবিরে ফাটল ধরছে। তার মাথায় মাথায় নকশালবাড়ি আসছে। এর সঙ্গে ব্যক্তিমানুষ কোথাও একটা গুণগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

থিয়েটারটা অত চর্চিত বিষয় নয়, তাই তার ঘরানাটা ঝট করে বুঝে যাওয়া বেশ মুশকিলের। যেটা সঙ্গীতের বা নৃত্যের ক্ষেত্রে সম্ভব। কিন্তু তার মধ্যেও কতগুলো অভ্যাস দিয়ে শম্ভু মিত্রীয় ঘরানাটা টের পাওয়া যায়। যেমন, সব চরিত্রই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সে লম্বায়, চওড়ায় যাই-ই হোক না কেন। আর দ্বিতীয় যে ক্ষেত্রটা উনি তুলে ধরলেন, তা হল, যে কাজই করি, সেটা যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে হয়।

দেখুন এই চিন্তাতেই তিনি কী ভাবে শিশির ভাদুড়ী থেকে সরে আসছেন। ‘আলমগীর’ করা শিশির ভাদুড়ী যখন হতাশার সুরে, নিজেকে, নিজের কাজকে ‘হালুমবীর’ বলে অপমান করছেন, সেখানে শম্ভু মিত্র নিজেকে শ্রদ্ধা করতে শেখাচ্ছেন। আরও একটি জায়গা যে তিনি তৈরি করছেন, তা হল, থিয়েটার রাষ্ট্রের বা অন্য কিছু একটার সমর্থন ছাড়া বাঁচতে পারে না।

এখন অনেকে বলতে পারেন, শিশির ভাদুড়ী কি সে কথা বোঝেনি। নিশ্চই বুঝেছিলেন। তাঁর ‘জাতীয় নাট্যশালা’ তৈরির চিন্তাটা অনেকটাই তার প্রমাণ দেয়। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক সেটা দাঁড়ায়নি। শম্ভু মিত্র অনেক সুচিন্তিত ভাবে, স্পষ্ট করে সেই আওয়াজটি তুললেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কথাটি কী নির্মম ভাবে সত্যি দেখুন। লন্ডনে লরেন্স অলিভিয়া যত মাইনে পান, সে টাকাটা বক্স অফিস থেকে আসে না। তার জন্য ‘আর্টস কাউন্সিল অব গ্রেট ব্রিটেন’ টাকা ঢালে।

নিরন্তর অভ্যাসের কথা বলতেন শম্ভুদা। শরীর থেকে স্বর, তাঁর কাছে মন্দির। তিনি সেই মন্দিরের পুজারি। আমি নিজে শুনেছি, তখন ওঁর শরীরটাও তেমন ভাল নেই। ভরদুপুর। সাউথ ব্রিজ-এ ওঁর পাঁচ তলার ঘরে উঠতে উঠতে শুনছি, হারমোনিয়াম বাজিয়ে রেওয়াজ করছেন শম্ভুদা।

কোনও বিশেষ নাট্যদল বা নাট্যব্যক্তিত্ব নিয়ে বলব না, ইদানীং যাঁরাই পপুলার হচ্ছে বা হচ্ছেন, কত ভাবে তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যস্ত, একবার দেখুন। তার মূল কারণটা কিন্তু ওই ইকনমি।

ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই, ব্রাত্য-সুমন-কৌশিক-দেবেশ বা গৌতমদের পরে অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলে একটি ছেলে। ভাল কাজ করছে। রীতিমতো পড়াশোনা করারও চেষ্টা করে। কিন্তু ইদানীং তার যে ভাবে চাহিদা বাড়ছে, প্র্যাকটিস করার সময়টা কই! নিজেকে তৈরি করার সময় কোথায়? ফলে কাজে একদিন না একদিন তার ছায়াটা পড়বেই। তবে কি, যে দেশে বৃক্ষ নেই, ভ্যারান্ডাও সেখানে গাছ। আর অনির্বাণ তো ভ্যারান্ডা নয়, ভাল জাতের গাছ। কিন্তু এ ভাবে এগোলে দীর্ঘমেয়াদি একটা প্রভাব পড়তে বাধ্য।

আমি বিলায়েৎ খানের বাড়ি গিয়েও দেখেছি, খ্যাতির মধ্যগগনে দাঁড়ানো একজন মানুষ কী ভাবে রেওয়াজ করছেন। মাসের মধ্যে আটষট্টি রকমের শো করে গেলে তা সম্ভব নয়। চর্চা দরকার। অভ্যাস করতে লাগে। শম্ভুদা বহু আগে সে কথা বুঝিয়েছিলেন।

‘বাংলা নাটমঞ্চ’-র স্বপ্নটা অনেকটাই সে-কারণেও। শম্ভুদা নিজের ক্যারিশমার জোরে যে মানুষগুলোকে এক করে ছিলেন, তাঁরা নামে নেহাত কম নন। সত্যজিৎ রায়, রবিশঙ্কর থেকে উদয়শঙ্কর। যে জন্য চার লক্ষ টাকা তুলেছিলাম আমরা। ষাটের দশকে ওই পরিমাণ টাকা নেহাত কম নয়। এক খণ্ড জমি চেয়েছিলাম সরকারের কাছে। তাতে দুটো অডিটোরিয়াম হবে, লেখক-শিল্পী-অভিনেতা-কবি-থিয়েটারওয়ালাদের যৌথ কাজ করার মঞ্চ তৈরি হবে। সে জমি না দিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, না দিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

ইন্দিরা গাঁধীর সঙ্গে আমাদের সভাও হয়েছিল একবার। রাজনীতিবিদরা তো অসম্ভব ধুরন্ধর, আমাদের অনেককে একসঙ্গে দেখে, সিদ্ধার্থ রায় ইন্দিরা গাঁধীর সামনেই বললেন, “আপনারা তো এত জন। কাকে জমি দেব বলুন তো? সবাই-ই তো জমি চেয়ে বসে আছেন।” সামনেই বসেছিলেন শোভাদি (সেন)। ওঁকে দেখিয়ে বললেন, “এই তো শোভাও তো জমি চাইছেন।” শোভাদিও তেমন। বলে বসলেন, “হ্যাঁ, আমারও জমি দরকার।”

শম্ভুদা তো অসম্ভব ক্ষুরধার মস্তিষ্কের, ও সবের ধারও মাড়ালেন না। বললেন, “ঠিক আছে, ওঁকেই দিন না। শুধু এটুকুই অনুরোধ, আমাদের মধ্যে লড়িয়ে দেবেন না যেন।” এর পরও জমি মেলেনি, কিন্তু সেদিনের উত্তর শুনে তখনই আমার মনে হয়েছিল, শম্ভুদা রাজনীতি করলেও ভাল নাম করতে পারতেন।

একই ব্যক্তিত্বের মধ্য এত রঙের সমাহার সত্যি আর দেখেছি কি না আজও ভেবে উঠতে পারিনি।

অলংকরণ: বিমল দাস, বিন্যাস: শেখর রায়।

ছবি: আনন্দবাজার আর্কাইভ ও পারিবারিক সংগ্রহ থেকে নেওয়া।

সংকলন: দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।